価値あるコインを求めてLooking for valuable coins

なぜ古代コインの値動きはジミなのか

2025年5月31日

小学生のころ、世界の4大文明について習った記憶がありますが、このなかでコインを使っていた文明はありません。人間がコインを使うようになるのは紀元前600年から500年にかけてですから、上の4大文明に比べると随分と新しい時代です。

コインの歴史が案外と新しいのは、人間がコインを使うようになる以前、言い換えれば物々交換の時代や、それ以前の自家消費時代が数千年もの長い間にわたって続いたことを意味しています。

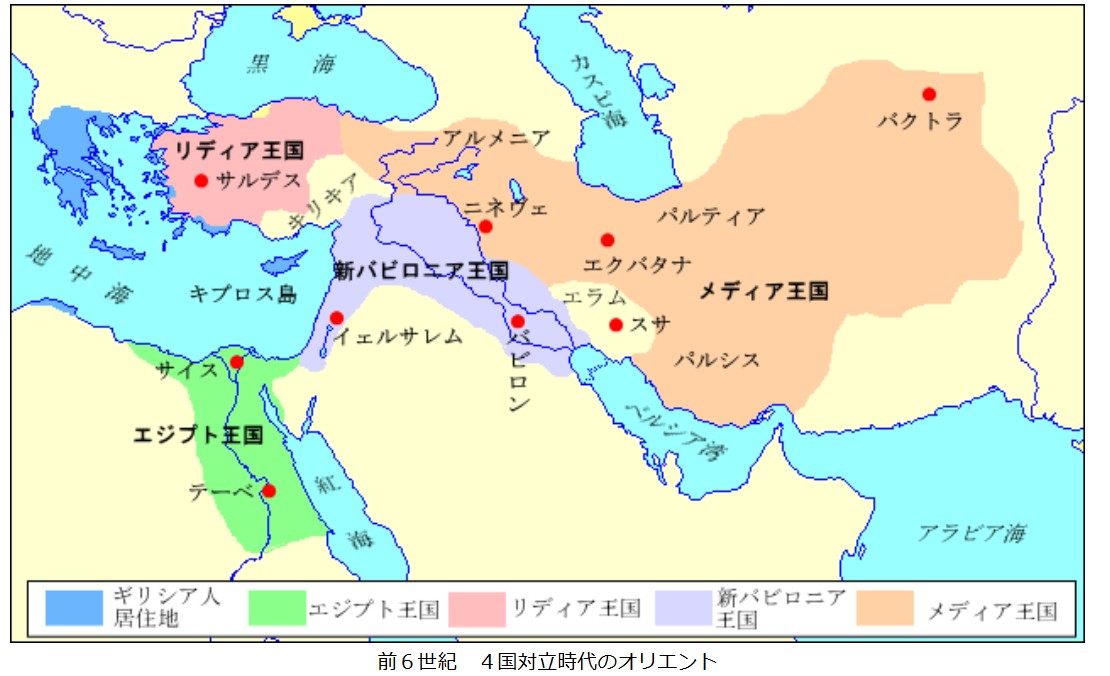

世界で初めて丸っこい、いいかえれば人工的に生成された金属コインを使い始めたのは、今のトルコにあったリュディア王国(もしくはリディア王国、紀元前7世紀から同547年)の時代です。

紀元前6世紀のオリエント地図:「世界市の窓」サイトより転載

どんなコインを使っていたかといえば、以下が代表的なコインです。

(古代リュディアの1/3スターテル、紀元前700-600年代/ときいろのサイトより)

現在の相場帯はNGC社の鑑定評価AUクラスで100-120万円ほど、同XFクラスで80-100万円ほどといったところです、この銘柄に限らず古代ギリシャ・ローマや同オリエントのコイン相場はジワジワと値上がり中です。

でも世界のコイン相場を俯瞰してみると、たとえば近年値上がりしたウナ・ライオン5ポンドや、ゴシック・クラウンなどに比べると随分ジミですし、数年前に急騰した中国コインやイギリスの現代コインなんかに比べてもおとなしい値動きです。

今回はそのあたりの理由を少し考えてみたいと思います。

コインが値上がりする要因はいくつかあるのですが、代表的なものは以下のようなものです。

- コインを発行した国や地域の経済が急成長し、同時に貧富の格差が進んでいること

- その銘柄のデザイン(たとえば描かれた人物や生物)に人気があり、多くの収集家が欲しがること

- 残存数が少なく希少性が高いこと

- 歴史的にみて価値のあるコインであること

そのような観点で古代コインをみるとどうでしょう。

一番大切なのは1です。

上の1/3スターテルにも当てはまりますが、多くの古代コインは、たとえば現代のギリシャやトルコ、イタリアという国の概念は当てはまりません。あえていうなら「ギリシャ・ローマはじめ地中海で発行されたコイン」、あるいは「古代オリエントで発行されたコイン」というように、特定の国ではなく広い地域で発行されたコイン、いわば「ゆるい領域コイン」と捉えるべきだと思います。

なので、そもそも古代コインには「コインを発行した国」「コインを発行した地域」という概念はありません。

たとえば現代のトルコの人たちは古代リュディアに対して郷愁を抱くかもしれませんが、自国のコインという感覚は薄いのではないでしょうか。

同じことが古代ギリシャ・ローマにも当てはまります、たとえば現代ギリシャ人は「ロードス島のテトラドラクマ」に対して、どの程度「自国のコイン」という認識を持っているか・・・、おそらくさほど自国コインという意識はないのではないでしょうか。

(ロードス島のテトラドラクマ、紀元前230-205年/ときいろサイトより)

逆に言えば、古代コインはいずれも現代的な感覚での国境概念が乏しく、それゆえに自国コインを収集しようとするマネーが入りにくいと思います。さらにいえば古代コインは全般に、世界共通の文化遺産という見方もできるかもしれません、簡単に言えば「中国人であろうが、ヨーロッパ人であろうが、日本人であろうが、多くの収集家が自らの起源を古代コインに見出すことができる」ということです。

僕はこのあたりが古代コインの「ジワジワ値上がり感」に影響を与えていると思いますし、逆に言えば「値下がりしにくい安全な資産」の理由になっていると思います。

もしこの考えが正しければ、古代コインはアンティークコインのなかでもかなり安全性の高い領域ということになるはずです。

単なる入札代行ではなく、このサイトの主催者である田中がコンサルさせて頂きます、コイン初心者の方でも安心してご利用いただけます。